Le métabolisme de l’éthylène glycol

Baudon Eugénie, Cordas Hélène, Coste Camille, Lagoanere Katia, Morcel Frédérique

Introduction :

L’éthylène glycol est un alcool aliphatique utilisé notamment dans les antigels de voiture. Son nom est 1,2 éthanediol glycol. Il est synthétisé à partir de l’oxydation de l’éthylène en présence d’acide acétique puis hydrolyse du diacétate d’éthylène formé.

L’intoxication à l’éthylène glycol est principalement causée par l’ingestion de cette substance, qu’elle soit accidentelle ou volontaire.

I/ Propriétés physicochimiques.

1) Structure chimique

Formule :

Masse molaire : 62,07

2) Propriétés physiques

L’éthylène glycol est un liquide visqueux, incolore et inodore. Il a une saveur chaude et sucrée. C’est un produit non volatil.

Le point d'ébullition est de 197,5°C à la pression atmosphérique, son point de fusion est -13°C. Sa densité est de 1,1135.

Il est soluble dans l'eau, l'alcool éthylique, l'acétone, l'acide acétique, la glycérine, la pyridine et les aldéhydes. Il est peu soluble dans l’éther. Et il est insoluble dans les huiles, les graisses et les hydrocarbures halogènes.

Il est peu inflammable. Ses vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l’air dans des limites de 3,2 à 15,3% en volume.

A 500-600°C, il se décompose en aldéhyde acétique. Lors d'incendie, on a production de CO2 et de CO.

3) Propriétés chimiques

Il est incompatible avec les agents oxydants puissants. On a formation de produits d'oxydation de l'éthylène glycol à fonction aldéhyde et acide puis d’acide carbonique et d’acide formique.

Il est combustible, hygroscopique et incompatible avec différentes matières synthétiques. Il peut exploser avec l’air après chauffage sous forme de vapeur/gaz.

II/ Métabolisme et toxicité

1) Les différentes voies d’intoxication

L’éthylène glycol est une molécule utilisées dans les antigels ou dans l’industrie (fabrication d’explosif, fluide hydraulique, solvant industriel…..)

· L’intoxication peut avoir lieu lors de la confusion entre un antigel et une boisson sucrée ; la principale voie d’intoxication est donc la voie orale.

· Mais il existe aussi des cas d’intoxication par inhalation répétée de vapeur d’éthylène glycol (exposition professionnelle).

· Intoxication alimentaire: la présence interdite d'éthylène glycol et/ou de diéthylène glycol dans les vins autrichiens en 1985 a été, au plus, de 3 g/l et

ne semble pas avoir eu de conséquences toxiques.

ü Orale

Bonne absorption: principale voie responsable d'intoxication aiguës pouvant être mortelles.

ü Inhalation

Bonne absorption mais peu de risque en raison de sa faible volatilité. Inhalation soit d'un aérosol, soit des vapeurs du produit chauffé.

ü Percutanée

Faible absorption nécessitant une/des application(s) sur de larges surfaces pour atteindre des doses toxiques.

ü Oculaire

Irritation locale.

ü Parentérale

Possible mais pas d'exemples connus. Risque associé d'hémolyse.

2) Toxicocinétique et métabolisme

L’éthylène glycol, par lui-même, n’est pas plus toxique que l’éthanol. Environ 50% de l’éthylène glycol ingéré est excrété inchangé dans l’urine, tandis que l’autre moitié est métabolisée. Ce sont les métabolites de l’éthylène glycol qui sont responsables des signes cliniques observés lors d’empoisonnement.

ü Absorption

L’éthylène glycol est absorbé à partir du tractus

gastro-intestinal. Le taux maximal sanguin est atteint 1 à 3 heures

post-ingestion. Cependant, la présence de nourriture dans le tractus fait varier

son taux d’absorption.

ü Distribution

Il est ensuite redistribué rapidement et uniformément dans l’organisme.

Son volume de distribution est faible (0,7-0,8 l/kg poids corporel) ü Demi-vie biologique

La demi-vie d'élimination calculée chez des intoxiqué est de 3 à 6 h. Remarques : - Lors de l'alcoolisation: t 1/2 = 17 h - Avec traitement par fomépizole: t 1/2 = 11.5 à 15 h ü Métabolisme

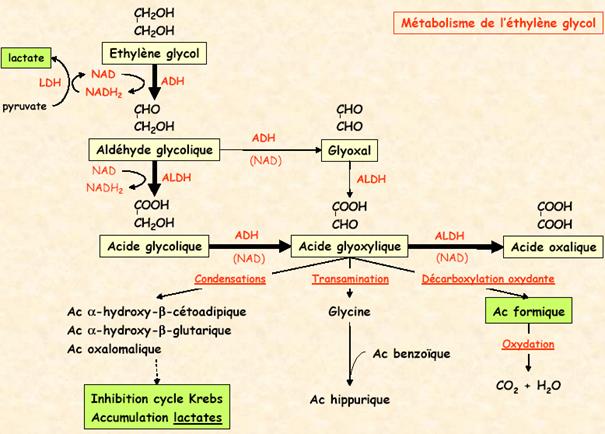

Le métabolisme est dit oxydatif toxifiant (oxydation des 2 fonctions alcool).

Il est essentiellement hépatique et rénal.

La toxicité de l'éthylène glycol est essentiellement due aux métabolites formés et l'étude de son métabolisme oriente la recherche vers des traitements spécifiques antidotiques.

Même si des travaux sont encore nécessaires pour préciser certaines étapes métaboliques et la responsabilité des métabolites dans les signes toxiques observés, un consensus est actuellement obtenu sur les faits suivants :

Décomposons : 1ère étape ADH = Alcool déshydrogénase enzyme NAD dépendante (foie, rein)Remarque : L'affinité de cette enzyme (ADH) est 100 fois supérieure pour l'alcool éthylique, d'où l'utilisation de ce dernier comme antidote compétitif afin d'éviter la formation des métabolites toxiques de l'éthylène glycol. 2ème étape

|

ALDH = Aldéhyde déshydrogénase (NAD)Un peu de glyoxal (CHO-CHO) peut être formé et transformé en acide glyoxylique. 3ème étape ADH = Acide glycolique déshydrogenase, ou LD = Lactico-déshydrogénase (NAD) 4ème étape Remarque : La néphropathie aiguë observée dans l'intoxication aiguë par l'éthylène glycol a été longtemps attribuée à la formation de cristaux d'oxalate de calcium dans les cellules tubulaires rénales.Ainsi les métabolites à fonction aldéhyde inhibent la phosphorylation oxydative, le métabolisme du glucose (glycolyse et cycle de Krebs, principaux producteurs d'ATP), la synthèse des protéines, la réplication du DNA et le RNA ribosomal. Les aldéhydes réagissent avec les fonctions SH du groupe actif de nombreuses enzymes. Devenir de l’acide glyoxylique

L'acide glyoxylique est biotransformé rapidement par d'autres voies métaboliques:

ACIDE GLYOXYLIQUE

Des acides a-hydroxy-b-cétoadipique, a-hydroxy-b-glutarique et oxalomalique peuvent être formés par condensation.

On peut avoir une transamination pyridoxine dépendante conduisant à la glycine. Par condensation avec de l’acide benzoïque présent dans certains antigels, cet acide aminé conduit à l'acide hippurique, qui sera éliminé dans l’urine.

Par décarboxylation oxydante, il y a formation de formiate, oxydé en CO2 qui sera expiré.

Quelques chiffres: sans alcool éthylique, la production de métabolites acides peut atteindre 150 mEq par heure correspondant au métabolisme de 10 g d'éthylène glycol par heure.

ü Elimination

Elle se fait dans les urines

L'éthylène glycol inchangé s'élimine par les urines pendant quelques heures. Clairance rénale = 210 ml/min soit une clairance voisine de l'urée, substance de poids moléculaire voisin.

L'acide glycolique est retrouvé dans les urines sous forme de sels (jusqu'à 35 à 45% de la dose administrée).Ni le glycolaldéhyde, ni l'acide glyoxylique n'ont été retrouvés dans les urines.

L'acide oxalique correspond à environ 2,3% de la dose ingérée chez l'homme.

3) Mécanismes d’action toxique

L’EG est responsable d’une excitation puis d’une dépression du système nerveux central (effets comparables à ceux de l’éthanol).

L’acidose métabolique à trou anionique élevé est due à la présence des acides carboxyliques issus de la dégradation de l’EG, l’acide glycolique est le principal responsable, mais interviennent aussi les acides glyoxylique, formique et lactique.

L'acidose métabolique est caractérisée par une diminution primitive des bicarbonates plasmatiques < 23 mmol/l et par une diminution du pH < 7,38. Le trou anionique plasmatique est égal à la différence entre la concentration plasmatique du cation principal (sodium) et la somme des principaux anions mesurés (chlore et bicarbonate). Une augmentation du trou anionique est presque toujours secondaire à une augmentation de la concentration des anions indosés au cours d'une acidose métabolique par l'accumulation de différents anions. Lors de l’acidose métabolique à trou anionique augmenté ( > 16 mmol/l ), les ions H+ s'accumulent avec un autre anion que le chlore(lactate ou ß-hydroxybutyrate), et le bicarbonate extracellulaire sera remplacé par un anion indosé, aboutissant à une élévation du trou anionique, pour l’EG les anions retenus sont le glycolate et l’oxalate.

L’acide oxalique précipite dans les tubules rénaux en oxalate de calcium, provoquant ainsi une insuffisance rénale en 2 ou 3 jours, et une hypocalcémie par déplétion. Cependant, la néphropathie aiguë observée dans l'intoxication aiguë par l’EG longtemps attribuée à cette formation de cristaux d'oxalate de calcium est remise en cause par l'observation de cas avec peu, voire sans cristaux d'oxalate de calcium, on prend alors de plus en plus en considération les autres métabolites.

Les cristaux sont en forme d’aiguille quand ils sont monohydratés, et en forme d’enveloppe quand ils sont dihydratés.

La précipitation cérébrale des cristaux d’oxalate de calcium est responsable du coma convulsif, alors que l’atteinte cardiologique est liée à la myosite due à ces cristaux. La précipitation a lieu aussi au niveau des yeux, et du pancréas.

La toxicité rénale serait aussi due à l’acide glyoxylique et au glycoaldéhyde.

La toxicité des métabolites aldéhydiques est aussi importante, ceux-ci surviennent entre la 6ème et l2ème heure après l'ingestion. Les aldéhydes dépriment les centres respiratoires, le métabolisme de la sérotonine et altèrent les taux d'amines cérébrales.

Il y a une différence de toxicité entre les espèces animales en rapport avec leur aptitude à métaboliser l'EG (Taux en ADH par exemple).

4) Effets cliniques

On observe 3 phases (idem chez homme et chien):

Phase centrale : jusqu’à 12h.

Elle débute après une phase de latence qui peut varier de 30min à 4h après l’ingestion, il y a apparition de signes rappelant l'intoxication par l'éthanol, sans odeur caractéristique de l'haleine.

Il y a apparition de :- Troubles digestifs : nausées et vomissements, douleurs abdominales.

- Troubles neurologiques : qui peuvent aller de l’état d’ébriété au coma convulsif, les toxiques étant les cristaux et les aldéhydes. Nystagmus dans les cas d’intoxication chronique.

Les examens biochimiques montrent généralement à ce stade :- Une acidose métabolique majeure avec un trou anionique important ;

- Un effondrement des bicarbonates et du CO2 ;

- Une hyperglycémie et hyperleucocytose ;

- Une hypocalcémie non constante.

Phase cardio-pulmonaire : h12 à h24.

Il y a apparition de :

- Troubles cardio-vasculaires : dus aux cristaux dans le myocarde, avec une tachycardie et une hypotension, mais les troubles peuvent être plus graves et peuvent se traduire par une insuffisance cardiaque aiguë.

- Troubles respiratoires : polypnée, avec œdème pulmonaire pour les cas graves.

Cette décompensation peut être mortelle entre la 24 ème et la 72 ème heure. Phase rénale : h24 à h72.

Présence de cristaux d’oxalate de calcium dans les urines, qui peut cependant être plus précoce.

Oligurie, anurie, protéinurie, insuffisance rénale aiguë.Douleurs lombaires. Augmentation de l'azotémie et de la créatinine.L’évolution peut être la régression ou la chronicité.

L’intoxication aiguë est souvent mortelle car le diagnostic est tardif. Cependant si le traitement est précoce on peut espérer une guérison sans séquelle. Les séquelles neurologiques sont possibles avec une régression intellectuelle importante, un syndrome pyramidal et extrapyramidal, et des vertiges. L’intoxication peut aussi entraîner une insuffisance rénale chronique.

III/ Traitements d’une intoxication à l’éthylène glycol

1) Traitement évacuateur

Le traitement évacuateur correspond aux premiers gestes à réaliser suite à une intoxication ou à un contact nocif avec de l’éthylène glycol.

§ En cas d’ingestion

Il faut procéder à un lavage gastrique précoce avec intubation trachéale si la personne ou l’animal est atteint de troubles de conscience. Le traitement évacuateur digestif n’a d’intérêt que s’il est réalisé dans les 2 heures après l’ingestion.

§ En cas de projection oculaire

Il faut réaliser rapidement un lavage oculaire.

2) Traitement symptomatique

Ces traitements sont systématiques et précoces.

§ Traitement de l’acidose métabolique

La perfusion massive et rapide de bicarbonates (NaHCO3) est nécessaire en cas d’acidose métabolique et permet d’accélérer l’élimination urinaire de l’acide oxalique.

L’apport hydrique doit être important pour obtenir une diurèse suffisante pour compenser la polyurie osmotique et maintenir la clairance rénale de l’éthylène glycol et de ses métabolites.

Une vérification du taux d’électrolytes, de la kalièmie et de la calcémie doit être effectuée. Le gluconate de calcium ne doit être utilisé que lors d’une hypocalcémie. Sinon il risque d’augmenter la précipitation des cristaux d’oxalate de calcium.

§ Convulsions

Le traitement des convulsions provoquées par l’éthylène glycol se fait à l’aide de la benzodiazépine (BDZ).

§ Défaillance respiratoire

Une défaillance respiratoire causée par l’éthylène glycol nécessite une ventilation assistée pour être soignée.

3) Traitement spécifique à l’aide d’antidotes

§ Traitement antidotique à l’éthanol

L’éthanol est un substrat compétitif de l’ADH (alcool déshydrogénase). Il possède une affinité plus grande pour l’enzyme que l’éthylène glycol. Ainsi en présence d’éthanol, l’enzyme utilisera davantage ce substrat. L’éthanol provoque donc un blocage de l’oxydation de l’éthylène glycol. Ceci évite la formation des métabolites toxiques de l’éthylène glycol. Par cette compétition au niveau de l’ADH, la demi-vie de l’éthylène glycol est augmentée et l’éthylène glycol sera alors éliminé sous forme inchangée dans les urines.

Afin de garantir un blocage efficace de l’ADH, la concentration plasmatique d’éthanol (éthanolémie), doit se situer aux environs de 1 g/l. le schéma d’administration per os ou IV est : 0,6 g/kg en dose de charge suivie d’une dose d’entretien de 0,07 à 0,2 g/kg/h. les doses sont majorées en cas d’hémodialyse ou d’éthylisme chronique ; on passe à 0,3 à 0,4 g/kg /h.

L’éthanol présente cependant de nombreux désavantages. Son maniement est difficile et il est responsable de nombreux effets secondaires : ébriété, trouble de la conscience, hypoglycémie.

Il existe cependant un autre antidote mieux toléré que l’éthanol.

§ Traitement antidotique au fomépizole

Le fomépizole (4-méthylpyrazole) est un inhibiteur compétitif de l’ADH.il possède une affinité plus élevée que celle de l’éthanol et donc de l’éthylène glycol pour l’ADH. Il agit en bloquant l’enzyme et ainsi la chaîne métabolique de l’éthylène glycol.

La demi-vie de l’éthylène glycol est augmentée.

La dose de charge per os ou IV est de 15 mg/kg et elle est suivie d’une dose d’entretien de 10 mg/kg toutes les 12h. la durée du traitement est fonction des concentration plasmatique d’éthylène glycol.

Les effets secondaires sont rares et peu graves : nausées, vertiges, céphalées, réactions allergiques, élévation des polynucléaires éosinophiles, douleurs au site d’administration.

Il reste mieux toléré que l’éthanol.

4) Traitement épurateur : l’hémodialyse ou épuration extra-rénale

L’hémodialyse est réservée aux cas d’intoxications graves selon les indications suivantes : la concentration plasmatique de l’éthylène glycol dans le sang doit être supérieure à 0,2 g/l, en cas d’acidose métabolique non corrigée par l’alcalinisation, en cas d’oligo-anurie.

L’hémodialyse est un méthode d’épuration du sang par la création d’un circuit de circulation extra-corporelle et son passage dans un dialyseur jouant un rôle de filtre. Ainsi, l’épuration extra-rénale prolongée permet d’épurer l’éthylène glycol et ses métabolites toxiques et permet alors de corriger l’acidose métabolique.

L’hémodialyse doit être précoce (avant 6h) et la posologie du fomépizole doit être augmentée (voir précédemment).

Conclusion :

La bioactivation de l’éthylène glycol est responsable d’une partie importante de sa toxicité.

Cette bioactivation est une illustration de l’importance de systèmes autres que les cytochromes P45O dans al formation de métabolites toxiques de phase I.

L’intoxication aiguë par l’éthylène glycol reste rare mais potentiellement grave.

Le temps qui sépare le début de l’intoxication et le début du traitement est le facteur essentiel de mauvais pronostics.

Le traitement spécifique repose sur un détournement de la voie métabolique de bioactivation